Первые шаги к финансовой грамотности: когда ребенку пора заводить банковскую карту

Каждого современного родителя волнует вопрос: как научить ребенка правильно обращаться с деньгами? Когда стоит начать финансовое воспитание — в начальной школе или уже в подростковом возрасте? Что лучше: выдавать наличные или оформить банковскую карту?

Деньги как часть взросления

Подрастающее поколение стремится быть похожим на взрослых: иметь собственные деньги, самостоятельно планировать расходы и ощущать контроль над личным бюджетом. Но речь идёт не только о тратах, а и о формировании привычек, которые повлияют на будущее ребёнка.

Финансовый эксперт Андрей Рыжков в разговоре с Общей газетой Ленинградской области отметил: начинать стоит уже с первых школьных лет:

«Я считаю, что начиная со школьного возраста, то есть примерно с семи лет. При этом важно разделять деньги на школьные завтраки и обеды — это целевые расходы, мы их не считаем карманными. А вот именно карманные деньги ребенок должен тратить по своему усмотрению: купить мороженое, ручку или накопить на что-то более крупное», — поясняет он.

Размер карманных расходов, по словам эксперта, напрямую зависит от бюджета семьи. Начинать можно с небольших сумм, постепенно увеличивая их. Для подростков оптимальным бюджетом Рыжков считает до двух тысяч рублей в неделю или около пяти тысяч в месяц.

Наличными или по карте?

Одним из наиболее удобных и безопасных способов приобщить ребёнка к обращению с деньгами является банковская карта. Она позволяет родителям видеть все операции — не только сумму и категорию покупки, но и точное время, а также адрес магазина. В случае необходимости это помогает оперативно реагировать на подозрительные траты. Кроме того, потерянную карту можно сразу заблокировать, в отличие от наличных денег, которые восстановлению не подлежат.

Сегодня ребёнку от 6 до 14 лет можно открыть специальную детскую банковскую карту. Она будет привязана к счёту родителей, а значит, все операции остаются под контролем. Разумеется, такие карты бывают только дебетовыми — кредитные доступны с 18 лет.

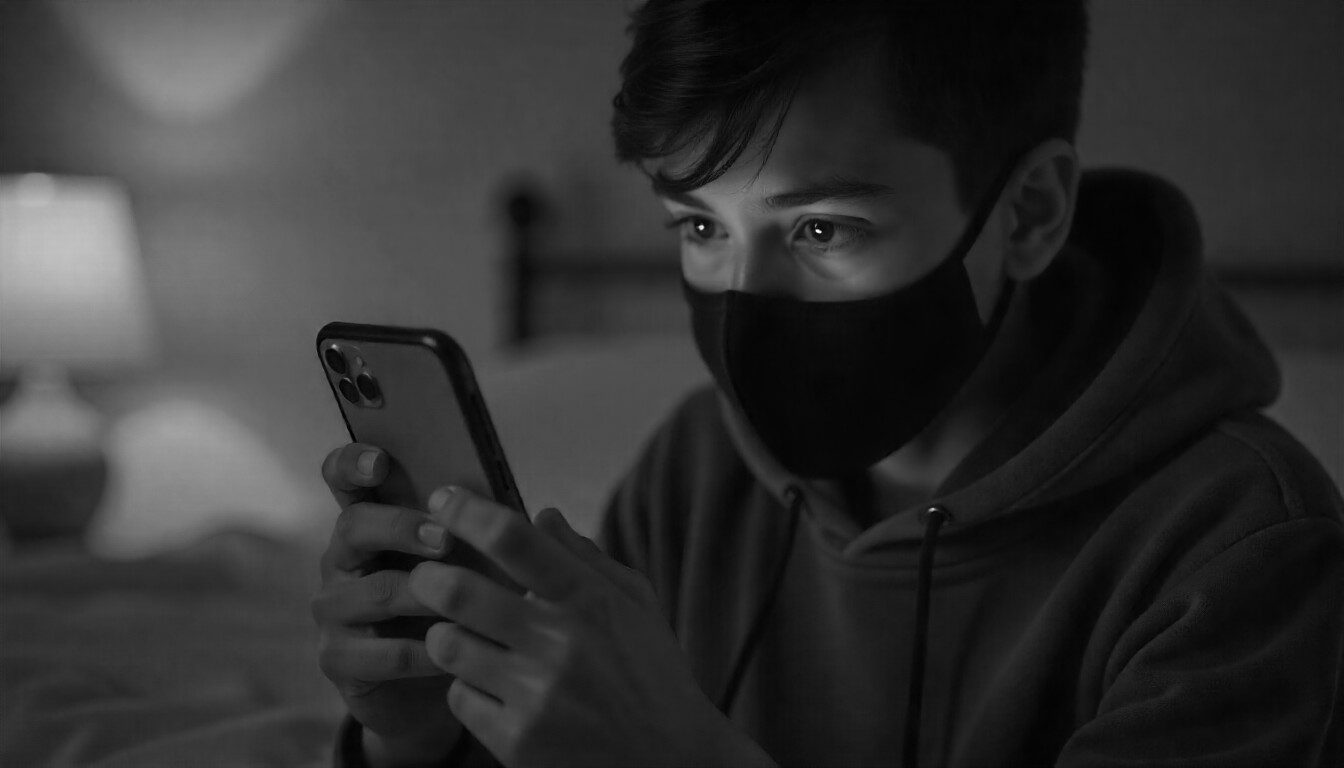

С 14 лет подросток может завести собственную карту, не привязанную к счету и банковскому приложению взрослых. Правда, потребуется письменное разрешение родителей — новая мера, введенная в августе 2025 года, чтобы защитить детей от мошенников. В первую очередь речь идет о дроппинге — когда подростков используют для перевода или снятия денег, добытых незаконным путем. За последние три года таких случаев стало в десятки раз больше.

Большинство банков делают упор не только на саму карту, но и на образовательные функции: приложения с уроками по финансовой грамотности, накопительные сервисы, простые объяснения о бюджете и деньгах. Например, у крупных банков существуют программы, где ребёнок может откладывать деньги на мечту.

У детской карты есть очевидные плюсы: родители всегда видят расходы и могут быстро пополнить счёт, установить лимиты на траты, запрет на снятие наличных или покупки в интернете. В некоторых банках можно установить уведомления о каждой покупке ребенка.

Однако есть и нюансы. Дети не всегда ощущают, что реально тратят деньги, а не просто прикладывают карту к терминалу и забирают покупку. Поэтому задача родителей — объяснить ценность денег и подчеркнуть, что даже электронные средства — это результат труда.

Андрей Рыжков советует начинать все-таки с наличных:

«На карте деньги не видны, их легче тратить. А наличные позволяют ребенку видеть, сколько осталось, учат считать и управлять средствами. Это хороший первый шаг», — отмечает он.

Позже, когда ребенок освоит базовые навыки, можно переходить к карте. Но родителям важно заранее проговорить правила безопасности.

«С ребёнком надо провести разговор о том, что карта — это и ответственность. Если кто-то звонит и просит назвать ПИН-код, CVV или коды из SMS — этого нельзя делать. Родители должны объяснить, какие бывают ситуации и как правильно реагировать», — говорит эксперт.

Как говорить о тратах

Финансовая самостоятельность ребёнка имеет две стороны. С одной — исчезают привычные просьбы — «Мама, дай денег на кино»: подросток сам планирует свои расходы, распределяет средства и может откладывать их. С другой — родители теряют полный контроль над тем, куда именно уходят деньги.

Ребенок начинает принимать решения сам: сходить в кино или накопить на гаджет, купить сладости или отложить на что-то более ценное. Родителям в этот момент важно не давить, а мягко направлять, показывая на своём примере, как принимать взвешенные решения.

Отдельное внимание стоит уделить стилю общения. Неправильным подходом родителей часто становится жёсткая критика. Ребенок не понимает, почему родители считают его покупки «бесполезной тратой».

«Пусть ребёнок попробует разные варианты. Возможно, вначале он потратит все деньги на что-то, что вам кажется ерундой, но для него это может быть ценным. Или потратит всё на мелочи, а потом вместе можно обсудить, как в будущем избежать такой ситуации. Главное — не запрещать и не указывать, а советовать. Мелкие радости тоже должны быть, иначе во взрослой жизни человек будет сдерживать себя, а потом — как пружина — разжиматься и тратить деньги непонятно куда», — подчеркивает Андрей Рыжков.

Помните, что финансовые ошибки в этом возрасте — часть обучения. Если ребёнок сразу потратил всю сумму, стоит не ругать его, а объяснить, что деньги были выданы на определенный период, и теперь придётся ждать.

Оптимальным вариантом становится семейная договоренность. Можно устанавливать лимиты, обсуждать крупные покупки или определять правила трат. Но важно при этом оставлять ребёнку свободу — только так он научится расставлять приоритеты.

Главное правило — доверие. Ребенку нужно объяснять, что деньги не появляются из воздуха: это результат труда родителей, и уважение к этому труду — важный шаг к финансовой грамотности.

На собственном примере

Особый вопрос — стоит ли вовлекать детей в семейный бюджет. Андрей Рыжков считает, что делать это искусственно не нужно:

«Если мама и папа сами ведут бюджет и обсуждают траты в семье, то ребенок это автоматически перенимает. Нет смысла усаживать его за таблицы Excel и пугать цифрами. Гораздо важнее, чтобы он видел, как родители планируют расходы и обсуждают покупки. Эти привычки ребенок впитает и перенесет в свою жизнь».

По словам эксперта, знания из бизнес-школ или курсов часто не закрепляются, если дома ребенок не видит практического применения. Всё начинается с примера родителей.

«Главный вопрос — к маме и папе. Если вы хотите, чтобы ребёнок был финансово грамотным, сами пройдите курс по финансовой грамотности и внедрите эти привычки в семье. А дети за вами подтянутся», — резюмирует финансовый эксперт.