Хлеб по граммам, мартены без топлива и вера в жизнь: что осталось в дневниках инженеров блокадного Ленинграда

В рамках совместного проекта Online47 и «Общей газеты Ленинградской области» — «80 судеб Великой Победы», мы продолжаем рассказывать о тех, чья жизнь в годы Великой Отечественной стала символом стойкости. Сегодня — о тех, кто не воевал с оружием, но каждый день держал оборону внутри осажденного Ленинграда.

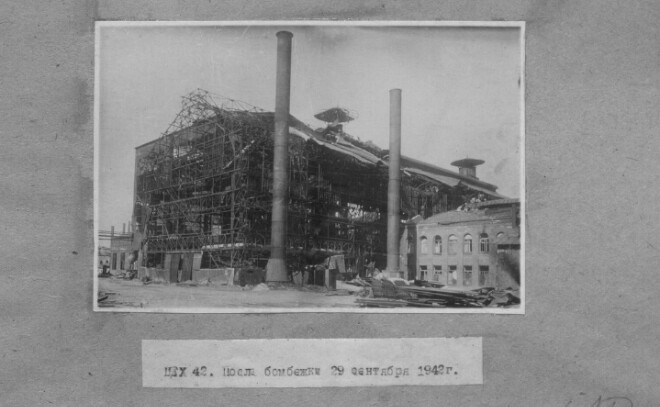

В блокадном Ленинграде оставались не только жители, но и предприятия. Одним из таких был Обуховский завод — точнее, объединённые производственные мощности, работавшие под именем «Большевик». Завод не прекращал работу ни на день, обеспечивая фронт вооружением, а сам город — энергией. Его инженеры продолжали выходить на смены. Продолжали записывать происходящее. Эти дневники сегодня хранятся в Президентской библиотеке.

Они — живые. Без литературных украшений. Просто — как было. Через усталость, через отчаяние, но с точностью, которой хватило, чтобы сберечь не только технические процессы, но и человеческую память.

На листах телефонной книжки

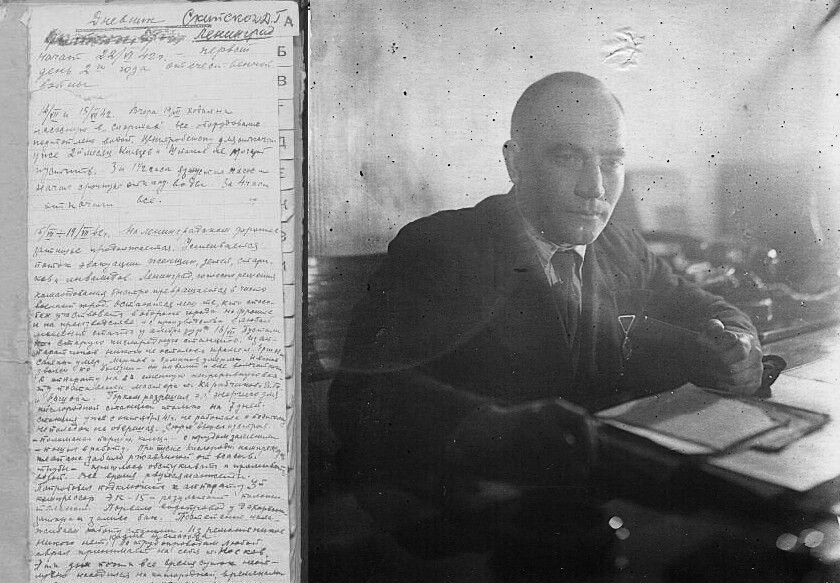

Дмитрий Григорьевич Скипский в 1942–1943 годах был заместителем главного энергетика завода. Свои записи он делал в старой телефонной книжке с алфавитом — на тех листах, что остались под рукой. В коротких строчках — не только события, но и бытовые детали, мысли, тишина и тревога.

«Первая бомбежка города 6 сентября 1941 года», — записывает он. Далее — всё лаконично, но ясно: «12 ноября 1941 года норма хлеба с 350 граммов была снижена на 250 для рабочих, а служащим 125 граммов». Эти цифры знали наизусть все ленинградцы. И понимали, что это — приговор.

Но даже среди этого отчёта о выживании Скипский оставляет несколько строк про тишину:

«24 июня 1942 года затишье продолжается. Прекрасная теплая погода и лазурное небо — изредка в стороне от города постукивают зенитки…»

После войны он остался на заводе. Работал главным механиком, затем начальником ТЭЦ, главным энергетиком. Даже выйдя на пенсию, не ушёл из профессии — был старшим инженером-технологом. Его труд отмечен медалями «За оборону Ленинграда», «За трудовую доблесть», орденом Трудового Красного Знамени.

Он не писал, чтобы оставить что-то после себя. Он просто фиксировал происходящее, как инженер — точно, по датам, по цифрам. Эти записи пережили войну и стали тем, чего почти нет в официальной хронике — рабочим голосом блокадного Ленинграда.

«Как жаль, что мысль писать пришла так поздно»

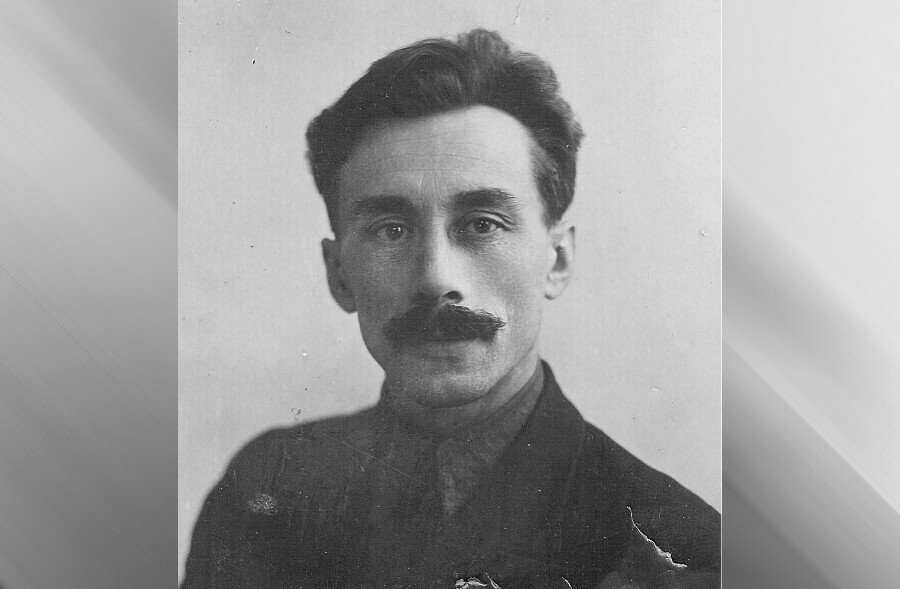

Так начинается первый том дневника Сергея Михайловича Боронина, начальника Центральной заводской лаборатории.

Его шесть тетрадей — это и хроника, и личный документ, и письмо в будущее. Он писал о своей работе, о любимой жене, о том, что видел и чувствовал. Его первая запись датирована 20 ноября 1941 года:

«Как жаль, что сия мысль, мысль писать дневник, т.е. короткие заметки о моей жизни в Ленинграде, пришла мне так поздно...».

Он вёл дневник аккуратно, в тетрадях. Шесть штук. Синими чернилами. Вклеивал вырезки из «Ленинградской правды».

Осенью 1941-го записал: «Положение без перспектив» — так он охарактеризовал ситуацию на заводе, когда из-за нехватки топлива начали останавливаться мартены. Но работы не прекратились. Лаборатория под его руководством разрабатывала витаминные настои из хвои, патоку для больных дистрофией, антикоррозийные составы. Позже — специальную массу для минометных стволов. За эту разработку он получил Государственную премию.

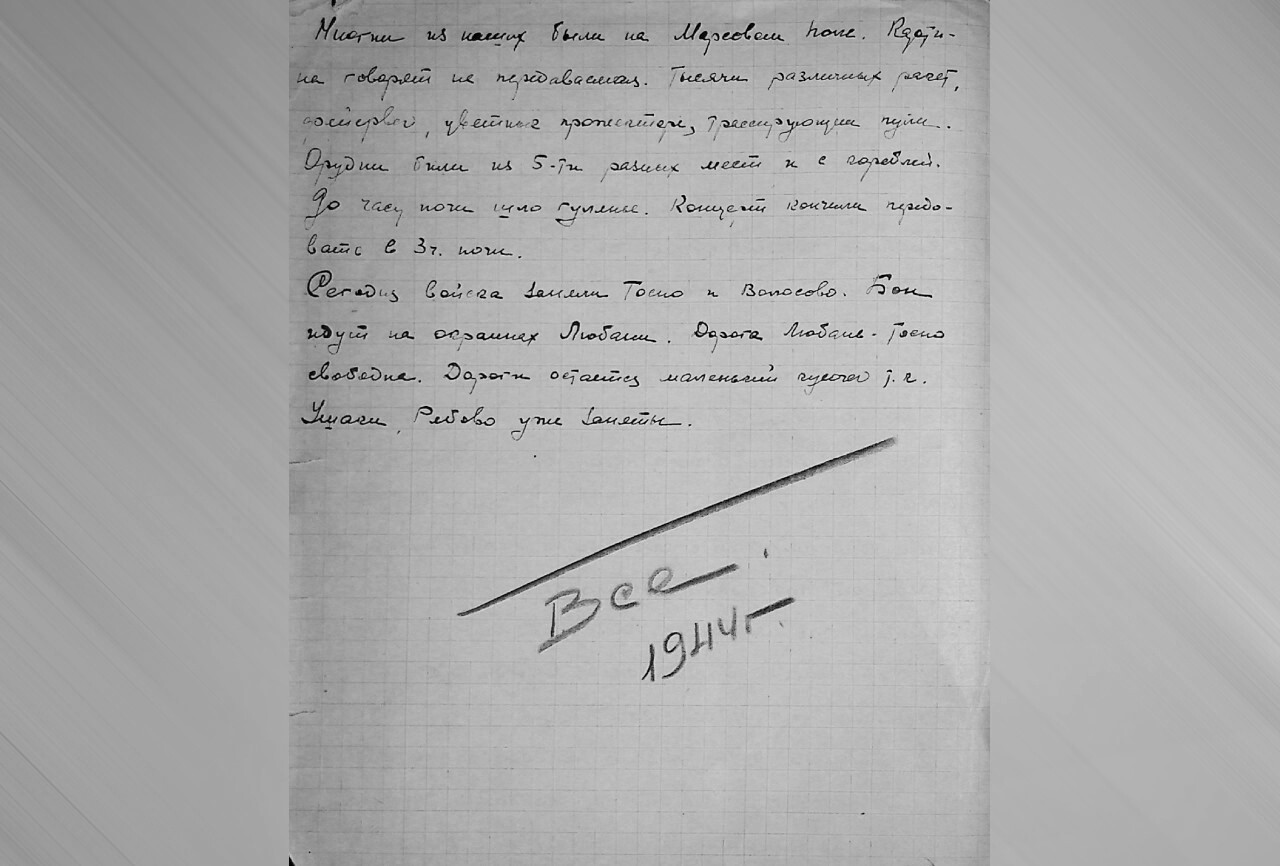

27 января 1944 года, когда блокада была окончательно снята, Боронин написал:

«Слушай, Ленинградский фронт, слушай, великий город, ты выдержал и победил! Слушай, страна!»

Он описывает вечер того дня:

«Тысячи различных ракет, фейерверки, цветные прожектора, трассирующие пули. Орудия били из пяти разных мест и с кораблей. До часу ночи шло гуляние».

Последняя запись 1944 года — одно слово: «Все».

После войны он участвовал в работе правительственной комиссии в Германии, изучал химическую промышленность. В 1966 году ушёл на пенсию. Его тетради остались — с описаниями химических процессов, перебоев с водой, рецептов и ракет в честь Победы.

Эти записи остались не для истории. Они были написаны для себя, на случай, если переживут. Пережили. И теперь помогают нам понять, что в Ленинграде воевали не только у станков, но и за память. Тихо, каждый день. Без возможности уйти.